一、

唯心主义的认识路线

主观唯心主义

客观唯心主义

认识论

唯物主义

唯心主义

求知而后得,正确思想从社会实践中来

社会存在决定思想,

人的认识过程是在时间基础上不断深化的一个过程

在认识的本质问题上存在两条根本对立的认识路线

1坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线

2坚持从思想和感觉到物的唯心主义认识路线。

唯物主义

旧唯物主义 和辩证唯物主义。

两种对立的认识路线

(一)唯物主义的认识路线

(二)能动的反映论

辩证唯物主义对认识本质的科学回答

认识的能动反映就具有创造性。

认识的本质

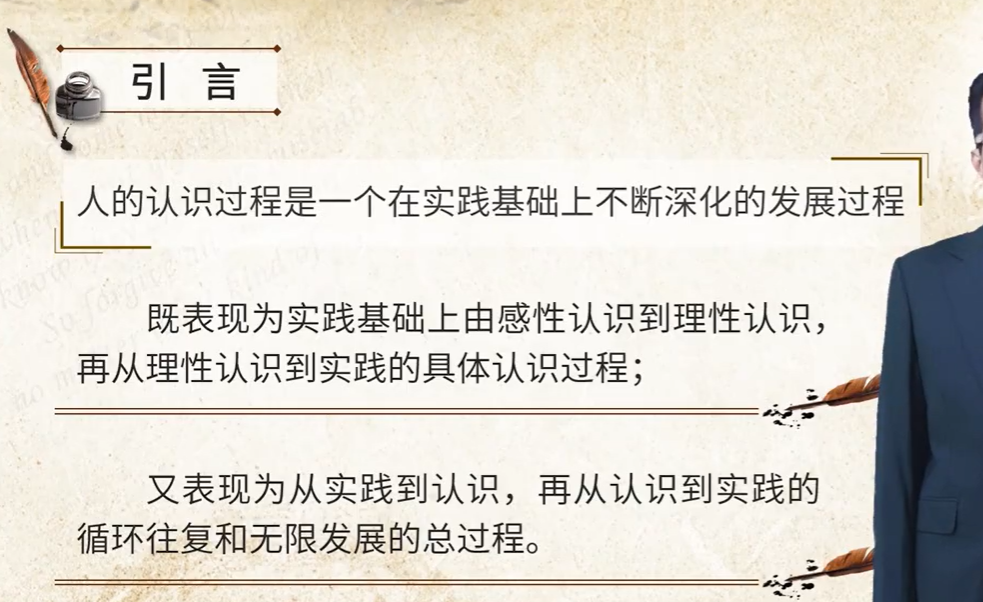

人的认识过程是一个在实践基础上不断深化的发展过程

既表现为实践基础_上由感性认识到理性认识,再从理性认识到实践的具体认识过程;

又表现为从实践到认识,再从认识到实践的循环往复和无限发展的总过程。

在认识的本质问题上,存在着两条根本对立的认识路线:

1.坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线

2.坚持从思想和感觉到物的唯心主义认识路线

(一) 辩证唯物主义对认识本质的科学回答

1.认识的反映特性是人类认识的基本规定性。

指人的认识必然要以客观事物为原型和摹本,在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质。

2.认识的能动反映具有创造性。

认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动,而不是主观对客观对象简单、直接的描摹或照镜子式的原物映现。

认识的本质

1、两种对立的认识路线

a坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线

旧唯物主义:直观的,消消极的反映论

b坚持从感觉和思想的物的唯心主义认识路线

认为认识先于物质,先于人的实践经验

主观唯心主义——认为人的认识是主观自生的,是生而知之的

客观唯心主义——人的认识是上帝的启示或者某种客观精神的产物

2、能动的反映论

(一)辩证唯物主义对认识本质的科学回答

a,认识的反映特性是人类认识的基本规定性

人的认识必然要以客观事物为原型和摹本,在思维中再现或摹写客观事物的状态,属性和本质。

b,认识的能动反映具有创造性

(二)能动反映论的两个特点

a,把实践的观点引入认识论

b,吧辩证法应用于反映论考察认识的发展过程

一种理解现实的方式(更重要的在于改变现实),它由卡尔马克思以及受他影响的其他革命家所创立发展

共产主义:资本主义社会中的问题一个一个解决之后,所固定下来的形式;是一个自由而全面发展的人的联合体。

3.2 认识的本质

引言

人的认识过程是一个在实践基础上不断深化的发展过程

即表现为实践基础上由感性认识到理性认识,再从理性认识到实践的具体认识过程;

又表现为从实践到认识,再从认识到实践的循环往复和无限发展的总过程。

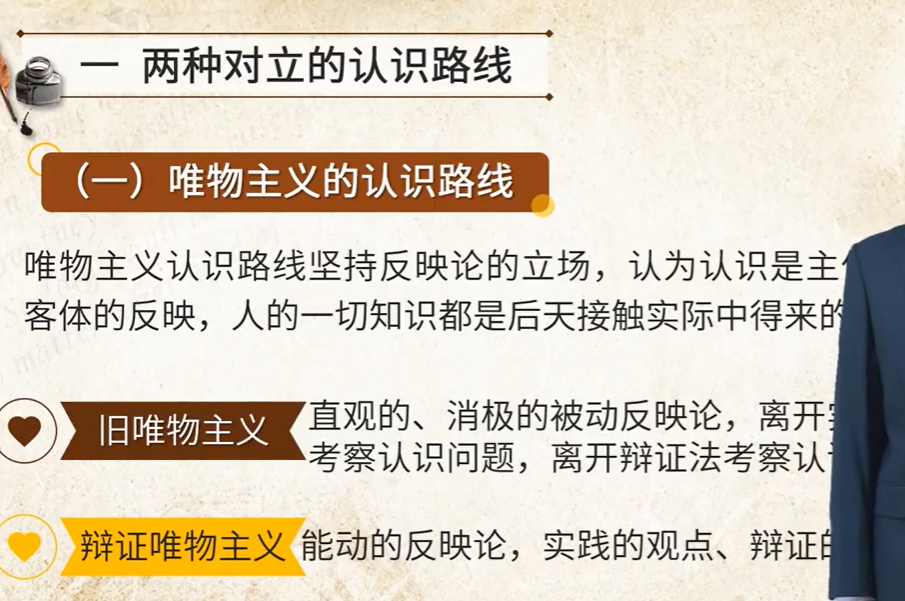

一、两种对立的认识路线

在认识的本质问题上,存在着两条根本对立的认识路线:

01 坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线

02 坚持从思想和感觉到物的唯心主义认识路线

唯物主义认识路线坚持反映论的立场,认为认识是主体客体的反映,人的一切知识都是后天接触实际中得来的。

旧唯物主义:

直观的、消极的被动反映论,离开实践考察认识问题,离开辩证法考察认识论。

辩证唯物主义:

能动的反映论,实践的观点、辩证的认识论

(一)唯物主义的认识路线

辩证唯物主义:

能动的反映论,实践的观点、辩证的方法

辩证唯物主义认识论具有两个突出的特点:

一是把实践的观点引入认识论。

二是把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程。

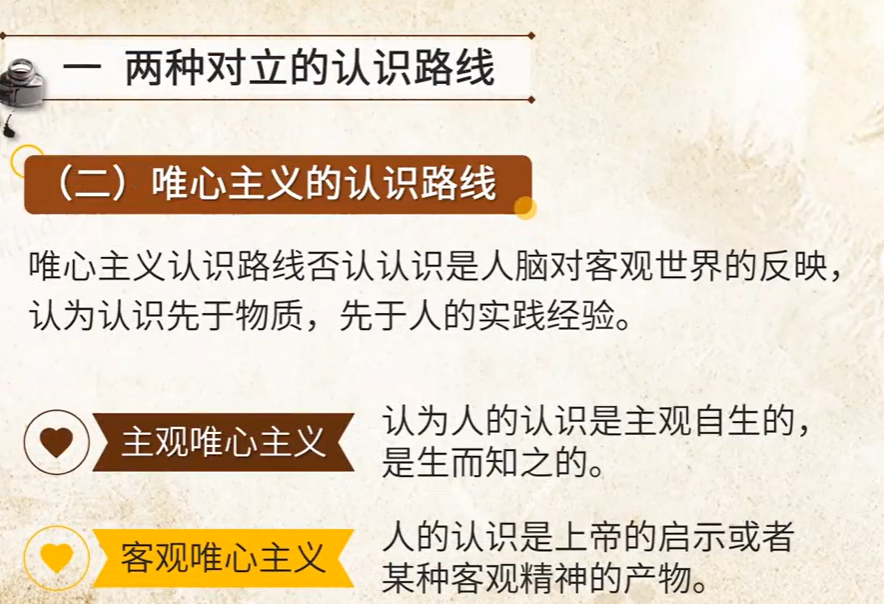

(二)唯心主义的认识路线

唯心主义认识路线否认认识是人脑对客观世界的反映,认为认识先于物质,先于人的实践经验。

主观唯心主义:

认为人的认识是主观自生的,是生而知之地。

客观唯心主义:

人的认识是上帝的启示或者某种客观精神的产物。

二、能动的反映论

(一)辩证唯物主义对认识本质的科学回答

辩证唯物主义认识论认为,认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映。

01 认识的反映特性是人类认识的基本规定性。

指人的认识必然要以客观事物为原型和摹本,在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质。

02 认识的能动反映具有创造性

认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动,而不是主观对客观对象简单、直接对描摹或照镜子式的原物映现。

(二)能动反映论的两个特点

01 把实际的观点引入认识论

02 把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程

认识的本质

一 两种对立的认识路线

1.坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线

2.坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线

(一)唯物主义的认识路线

唯物主义认识路线坚持反映论的立场,认为认识是主体客体的反映,人的一切知识都是后天接触实际中得来的。

辩证唯物主义:能动的反映论,实践的观点,辩证的方法

特点:1.把实践的观点引入认识论

2.把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程

(二)唯心主义的认识路线

唯心主义认识路线否认认识是人脑对客观世界的反映,认为认识先于物质,先于人的实践经验。

二 能动的反映论

(一)辩证唯物主义对认识本质的科学回答

1.认识的反映特性是人类认识的基本规律性

2.